生物学(专业代码071000)

学科总体概况

生物学学科始建于2003年,在获得生物物理学(071011)硕士学位授予权的基础上,立足于生物学与其他学科的交叉融合,2006年获得生物化学与分子生物学(071010)硕士学位授予权,2011年获得生物学一级硕士学位授予权,2020年生物学与生物化学学科进入ESI前1%学科领域。

围绕“立足北京、依托北京、服务北京、辐射全国”的宗旨,依托“环境与病毒肿瘤学”北京市重点实验室和“抗病毒药物”北京市国际科技合作基地,形成了生物大分子功能与应用、肿瘤学与生物治疗和生物传感与检测三个学科研究方向。在生物学、生物化学、分子生物学和药学等领域国内外重要期刊发表论文240余篇,其中SCI收录论文180余篇,包括在国际顶级期刊Nature发表研究论文1篇(共一,第二单位),获得授权国家发明专利20余项,获得省部级科技进步奖励4项。

师资队伍

在学校建设国际一流高校目标的引领下,积极开展师资引育工作,形成了一支高素质专业化教师队伍。现有生物学专任教师36人,其中正高职称9人,副高职称17人,硕士生导师28人。拥有北京市长城学者1人、北京市优秀青年人才1人、北京市HJ人才2人、北京市科技新星计划6人、北京市属高校青年拔尖人才3人。

研究领域及其特色

培养掌握坚实的生物学学科基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力,具有良好的合作精神和较强的交流能力,具有家国情怀和知识创新能力的高层次学术型创新人才。

立足于生物学的知识和技术,紧密对接健康中国战略,开展生物大分子功能与应用、肿瘤学与生物治疗和生物传感与检测的三个研究方向。

生物大分子功能与应用:开展了生物大分子的结构与功能、精准药物分子设计与研发、小核酸药物与化疗药物的协同作用机制、细胞自噬与囊泡运输通路的协作等方面的研究工作。首次揭示了几丁质生物合成酶的动态构象变化规律,阐明其定向合成的分子机制;提出了多靶点动态调控网络设计的抗耐药性药物研发策略,并获得了数十个生物活性优异的先导化合物;所提出的小核酸药物与化疗药物的联合治疗策略,可通过多机制协同克服传统化疗的耐药性、毒性及靶向性不足等问题。细胞自噬与囊泡运输通路的协作及细胞对环境变化的应答机制,在多个领域取得了重要性突破。这些成果不仅为相关靶向药物的精准设计与开发奠定了关键基础,也为精准医学和疾病防治提供了新的理论依据和技术手段。

肿瘤学与生物治疗:开展了抗肿瘤的免疫机制及免疫治疗、氢分子抑制肿瘤生长的作用机制、基于单细胞RNA测序和空间多组学技术解析的肿瘤微环境及调控机制等方面的研究工作。开发了基于CAR-T细胞疗法和肿瘤疫苗的新型免疫治疗策略,可通过抗原精准呈递、代谢适应性改造及时空序贯调控,达到肿瘤治疗的“系统重塑”; 提出了氢分子提高放疗和化疗的协同作用并减少副作用的机制,是通过抗氧化、抗炎和调节细胞凋亡等途径而达成;开发了基于病毒载体的基因治疗策略、激活免疫系统或直接杀伤肿瘤细胞,探索了抑制肿瘤发生发展的潜在靶点。这些研究不仅深化了对肿瘤生物学的理解,也为开发新型抗肿瘤疗法提供了理论基础,推动抗肿瘤生物治疗的临床转化。

生物传感与检测:开展了重大疾病的发病机制、病因筛查及检测技术,环境健康效应的分子机制及预警等方面的研究工作。阐明了环境物质(如重金属、污染物)通过表观遗传干扰、代谢重编程及跨代效应等机制,系统性破坏细胞稳态并驱动疾病发生的机制;开发了新型反应型近红外荧光探针,通过靶向设计和多模态技术的结合,实现对细胞和动物中特定生物标志物的高灵敏度检测;运用纳米传感技术和微流控芯片技术,融合纳米材料的高灵敏度与微流控芯片的高通量操控能力,确定了复杂成分中特定分子的检测方法。这些研究成果,不仅为重大疾病的防治提供了新视角,为疾病的早期诊断和精准治疗奠定了基础,也可为相关领域的检测需求提供了新的解决方案。

人才培养质量

在思政教育方面,学科开设了11门“课程思政”示范课。“生命科学前沿”获校研究生“课程思政”示范课程培育项目。“从艾滋病防治中学习责任担当,从身边教师身上感悟工匠精神”获校研究生“课程思政”优秀案例一等奖。“新突发传染病与人类健康” 获校研究生“课程思政”优秀案例二等奖。

在学风建设方面,研究生入学到毕业整个培养过程中开展科学道德和学术规范教育。将科学道德和学术规范教育纳入入学教育学习,组织学习《北京工业大学研究生手册》、《北京工业大学学术道德行为规范》等规章制度。对学术不端行为零容忍,坚持预防为主、教育与惩戒相结合的原则,近年来未发现学术不端行为。

以塑造高层次学术型创新人才为核心目标,构建"理论-能力-价值"三位一体的培养范式。强调通过系统化科研训练使学生掌握学科前沿理论与技术方法,形成跨学科研究视野;通过科研团队课题研究培育独立开展科研研究的创新能力,同步塑造服务国家战略的使命担当。近3年招收研究生92名,授予学位数94人。研究生培养遵照北京工业大学研究生院的各项制度进行,为提高研究生培养质量,实行硕士学位论文部分前盲审和后盲审抽查制度等质量保障机制。学位论文后盲审抽检率为60%,近3年抽检合格率为100%,优秀硕士学位论文比例为2022年29.6%,2023年22.6%,2024年23.3%,均高于校年均优秀率。

项目及奖励

近3年,学科承担科研项目150余项,包括纵向科研项目50余项、横向科研项目90余项,到校经费近2200万元。其中,承担国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等国家级项目20余项,省部级30余项,在研项目数为30余项。

学科开展了与生物学科发展密切相关的基础研究,如CK1δ磷酸化STX13及其调控自噬体闭合的机制研究、蓝藻光系统I在胁迫响应状态下的结构与功能研究、大气PM2.5诱导肺气血屏障损伤中巨噬细胞焦亡及其作用研究、FAM96A和FAM96B通过Wnt/β-catenin信号通路调控乳腺癌发生发展的表观遗传机制研究、微血管特征的肿瘤相关成纤维细胞亚群促进肝内胆管细胞癌增殖的功能及机制研究等项目获得国家自然科学基金的资助。

学科围绕基础前沿科学研究、技术项目落地等问题,参与北京市经济建设,如亦庄医药园和朝阳人工智能产教融合基地(山河湾谷创新区)建设等。如氢医美团队已通过智能转化医学技术平台成功入驻山河湾谷项目。其他部分科研成果成功实现转化,如“某项目和某关键中间体合成工艺优化”转让北京某制药股份有限公司,“用于药物筛选的钙离子通道工程细胞株构建”转让北京某生物科技有限公司,“基于倒置荧光显微镜-毛细管电泳搭建单细胞蛋白互作检测”转让北京某信息科技有限公司等。

就业情况

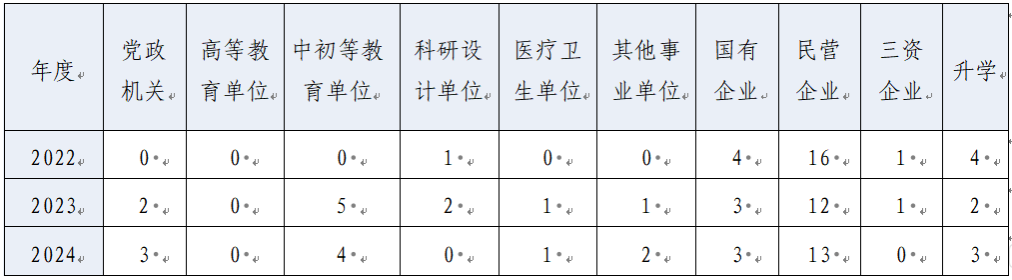

学科硕士学位研究生近3年就业率保持在90%左右,超过65%的毕业生在北京地区就业,约10%的研究生选择国内和国外的深造。用人单位对近四届毕业生的总体满意度为100%,对所招聘的近四届毕业生的专业知识和技能的满意度为100%。毕业生签约单位类型分布如下表: